随着电动汽车和大型储能系统的快速发展,对高能量密度、长循环寿命的锂离子电池需求日益迫切。正极材料虽决定了能量密度的理论上限,但要实现这一潜力,开发兼具高容量和低工作电压的下一代负极材料至关重要。目前商业化的石墨负极容量有限(~360 mAh g⁻¹),制约了电池的长续航能力。硅基负极虽然理论容量高且已进入工业应用,但仍面临制备工艺复杂(如硅碳复合)、安全性隐患以及循环过程中巨大的体积膨胀(>300%)导致的结构粉化、容量衰减等问题。即使将硅碳复合物掺入石墨(商业产品中通常<20%),也未能完全克服这些瓶颈。在众多高容量候选材料中,合金型金属负极(如Ge, Sn, In)因其大的理论容量和低工作电压平台而备受瞩目。其中,Ge负极拥有高理论容量(1623 mAh g⁻¹)和良好的导电性。然而,Ge在充放电过程中同样会经历剧烈的体积变化(~250%),导致电极材料结构崩溃、颗粒粉化和团聚,活性位点减少,并加剧SEI层破碎/重构,最终造成容量快速衰减和循环寿命缩短,严重阻碍其实际应用。常见的改进策略(如Ge-M合金、纳米化结合碳包覆)虽能部分缓解体积膨胀,但Ge纳米颗粒(NPs)在循环中严重的团聚问题仍未得到根本解决。因此,如何有效调控Ge纳米颗粒周围的化学环境,优化其微观结构演变,特别是设计能够强力约束Ge膨胀并防止团聚的功能性基质,成为开发实用化高容量、长寿命锗基负极的关键挑战和迫切需求。

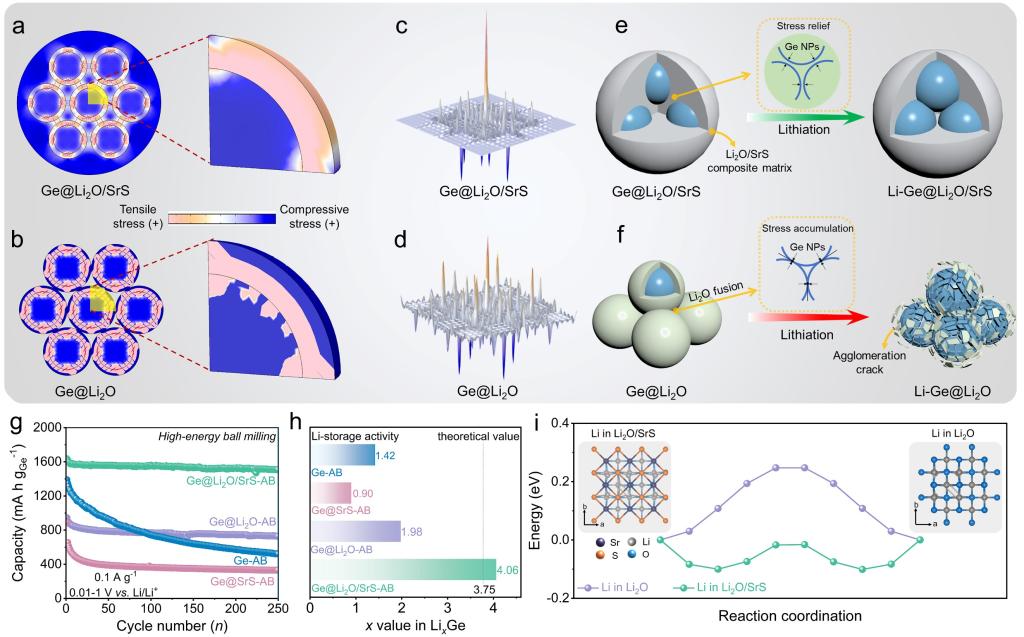

天津理工大学董辰龙、毛智勇,联合中国科学院大学和上海交通大学等单位研究人员合作开发了一种新型锗基负极材料SrGe2O4S,成功解决了阻碍合金型负极应用的体积膨胀和颗粒团聚难题。该材料在首次充放电过程中原位形成了独特的Li2O/SrS惰性基质,紧密包裹并稳定纳米Ge颗粒。得益于该基质的多重优势:大尺寸、慢迁移的Sr2+阳离子提供有效的“钉扎”效应限制Ge迁移;软S2-阴离子对Ge展现出更强的亲和力,防止其团聚,同时S2-的高可极化性显著降低了Li⁺扩散能垒,确保了快速反应动力学。该负极表现出卓越的综合性能:在0.1 A g-1电流密度下循环800次(累计8300小时,约346天)后,仍保持587.5 mAh g-1的高可逆容量,容量保持率高达93.2%,且平均充电电压低至0.42 V;组装的LiCoO2||SrGe2O4S全电池在0.2 C下提供142.3 mAh g-1的容量(基于正负极总质量)和高达482 Wh kg-1的能量密度。通过原位/非原位表征、理论计算和有限元模拟,研究深入揭示了原位形成的惰性基质对Ge纳米颗粒的优异稳定作用和应力缓冲机制。该工作为设计高容量、超长循环寿命的合金型锂电负极提供了创新思路。该文章以“Ultralong-cycling Lithium Storage of SrGe2O4S Anode Enabled by in situ Formed Oxysulfide Matrix”为题发表在著名期刊Angew. Chem. Int. Ed.上。天津理工大学材料学院董辰龙副教授、中国科学院大学王瑞琦副教授为共同第一作者,中国科学院大学王瑞琦副教授、天津理工大学毛智勇教授、上海交通大学黄富强教授为共同通讯作者。

全文链接:https://doi.org/10.1002/anie.202508673.

图1. Li2O/SrS基质强化Ge基循环稳定性的机理示意图

初审:夏成杰

审核:李晓亭

审核发布:刘德宝 尚以迪